会員の便り No.28 (2017.01.14掲載)

「親鸞聖人御旧跡参拝研修旅行 第1回&第2回に参加して」 中野俊夫(専修 2年)

東京ビハーラ「がん患者・家族の語らいの会」が毎月1回土曜日午後に築地本願寺で開催される。私は、この会に参加する日の午前は常例布教をご聴聞することに決めている。11月5日(土)も聴聞すべく入室すると、布教使案内板は「三重県 加藤純幸師」となっている。

「つどいの会」のホームページ世話人から研修旅行についての記事を頼まれていたが、優先すべき類似の作業があり忙しく、脱稿が遅れてしまった。親鸞聖人御旧跡参拝研修旅行は同窓会が主催しており、その詳細な報告は同窓会ホームページに掲載されている。したがって、ここでは報告ではなく研修旅行に関連して極めて個人的なことをいくつか述べることにした。

2.私が参加した訳(~われや先人や先~)

同窓会主催の研修旅行は、毎年6月第4週の土・日曜日に1泊2日で催行される。今回の聖人御旧跡参拝研修旅行に在学生である私が参加する目的には二つあった。

一つは、この研修旅行の1年前にクリティカルな病いの宣告を受けていた。「われや先人や先」不定のいのちであるが、2020年東京オリンピックまで健康で生きたいという不遜な思いを持っていた。そのわけは、64年東京オリンピックで若干の思い出があり、2020年東京オリンピックでは、競技を生で観戦したいという願望があったからである。そんな折、この聖人御旧跡参拝研修旅行は、5回連続催行で2020年まで続くことが分かり、これに参加すればこれから先の5年間を、年ごとに刻むことができるイベントの一つになると考えた。

もう一つは、私の知る聖人像と聖人の歴史は主として小説から得ていた。その図書は多いが、なかでも丹羽文雄の「親鸞」に感銘している。小説は記録や説話にもとづく創作であり全てが歴史ではないが、著者のたくましい想像力が歴史上の人物を眼前に甦らせてくれるところに小説の魅力がある。なかんずく、この研修旅行は、真宗史専門の今井雅晴先生の案内で、聖人の生誕地であり、法然聖人との出会いの地であり、晩年の地である京都から流罪先の越後、続いて伝道の関東、京都へ戻られる経路にある箱根までの旧跡を、一貫して歴史を知ることができ、見逃すことができない絶好の学習機会と考えた。

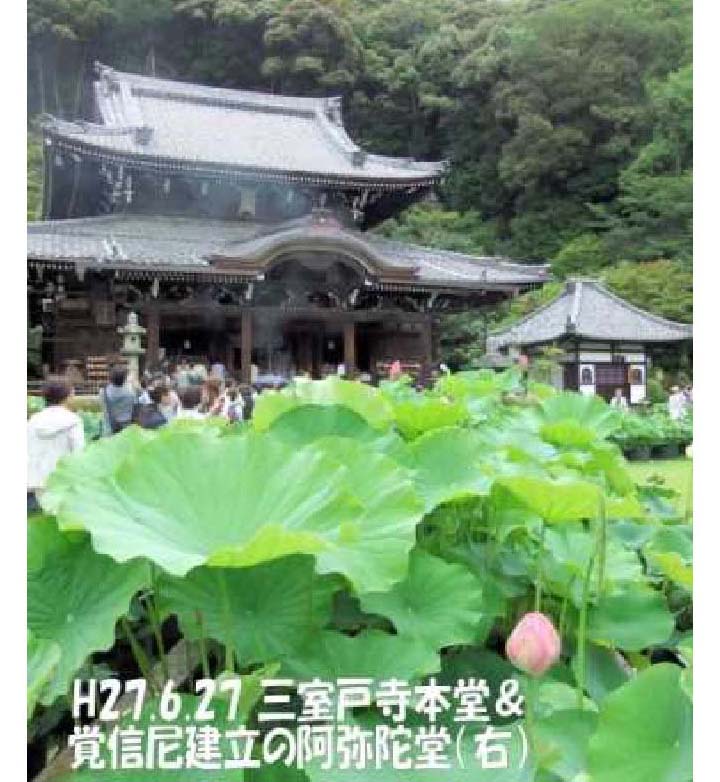

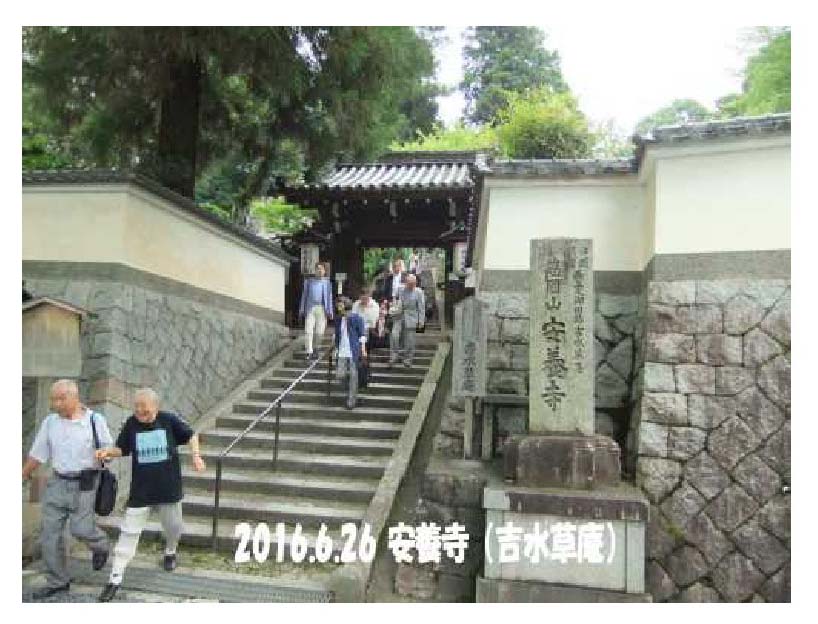

第1回(2015.6.27~28)は、聖人誕生から比叡山修行までの旧跡めぐりであった。一日目は、青蓮院から日野誕生院・法界寺そして三室戸寺(聖人御尊父のお墓)を巡った。二日目は、本山本願寺で御晨朝参拝、滋賀県野洲市の真宗木辺派本山錦織寺を参拝、比叡山へ行き横川中堂、西塔(常行堂)、東塔(根本中道)を巡った。

参拝先々で、お寺の方から由緒や歴史の説明があり、また今井先生からの解説もあった。残念ながら、難聴の私には50%程度の理解度しかないのである。 今回の一行の中に補聴器を使っているご婦人が参加されており、この方は説明や解説にたいして積極的に質問し、また頷きも明確であった。歩いて移動するときにご婦人に「補聴器をつけておられるけれども説明が良く聞こえるようですね?」と尋ねてみると「聞こえないところもあるが、説明は理解できる。私は少女のころから聞こえなかった」ことなどを話してくれた。このご婦人は、足も悪いらしくご主人に時々支えられていたがとても明るい方である。「なんと気持ちの良い人だろう」と思いながら旧跡めぐりを楽しんだのである。このご婦人の紹介は旅行中に世話人からあったと思われるが私に届くのは困難、ご婦人はどこから参加し、何年卒の先輩かも分からず、名前も確認しなかった。

4.ぬくもり

翌日の11月6日は学習会であった。この日の午前、本堂で再び顔をあわせる機会があり挨拶し、午後は学習会を中座して師の法話を再度ご聴聞させていただいた。

今年の親鸞聖人御旧跡参拝研修旅は6月24日~25日に催行予定である。行き先は上越市と聞いている。在学中の皆様も参加してみてはいかがでしょうか、そこで出あいと発見を楽しんでみて欲しい。